相続人不存在で特別縁故者が不動産を取得する場合

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

ご相談者の皆さまが疑問に思われるような法律手続きのお話しや普段聞き慣れない法律用語など身近な法律問題を取り上げて解説致します。

相続人がいない場合の相続財産について

故人に子供や兄弟姉妹もおらず、両親も既に他界している場合など、相続人が不存在となってしまうケースが稀に生じてしまうこともあります。

特に内縁の妻といった法律上の婚姻をせずに事実婚として実質の夫婦関係を営んでいる方もいらっしゃると思います。

このように法律上の相続人がいないケースで特別縁故者の関係になっている方が遺言書を残さないで突然亡くなってしまった場合には故人が残した財産はどのように取り扱われるかという問題があります。

本コラムでは相続人不存在となる事案で残された特別縁故者が財産を取得していく場合にどのように手続を進めていけばいいのか説明していきたいと思います。

相続人が不存在の場合とは

相続人不存在とは、亡くなった故人が他の相続人となるべき者と何らかの事情で疎遠となり音沙汰が無く所在不明で連絡が取れない状況だった事を言うわけではないことに注意が必要です。

疎遠となってしまった子供や親兄弟がいても戸籍上の最終順位の相続人の存在が1人でも明らかとなれば、相続財産は相続人に権利があります。

また戸籍上に、法定相続人は存在したものの、その者が相続欠格、廃除、相続放棄によって相続資格が無い場合には相続人が不存在となります。

相続人が不存在の場合に行う相続財産管理人の申立て手続について

(参考:民法951条、952条1項)

なお、相続開始原因としては自然死以外にも失踪宣告による擬制死亡も対象となります。

利害関係人について・・・相続財産について管理人のいないまま放置することを相当ではないという趣旨から実務的には内縁の妻のような特別縁故者をはじめ広い範囲で申立ては認められています。

例:特別縁故者、債権者、国や地方公共団体など

相続財産管理人の選任の際には家庭裁判所から申立人に手続に関連する費用の概算額を予納させるっことになるのが一般的で予納金が高額になることもありますので注意が必要です。

予納金にかかる費用の一例

・家庭裁判所が行う公告費用(選任や相続人捜索の公告など)

・管理人報酬など

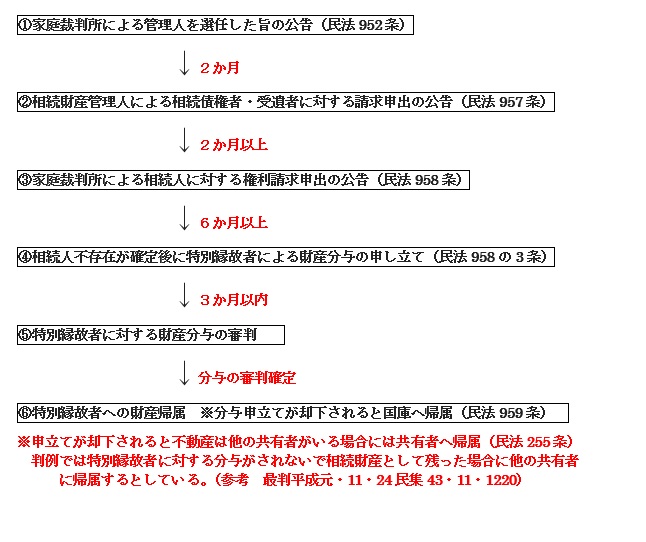

相続財産管理人選任後の手続について

特別縁故者への財産分与について

特別縁故者とは以下のような方をいいます。

・故人と生計を同じくしていた者

例:内縁関係にある配偶者や事実上の養子など

・故人の療養看護に努めた者

例:相続権のない親族など

・その他の故人と具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で分与することが故人の意思に合致するであろうと認められる特別関係にあった者

例:老人ホームなど

特別縁故者への不動産の名義変更について

故人が死亡し相続人のあることが明らかでない場合には相続財産は民法上、法人擬制されますが、故人の不動産名義に関して家庭裁判所により選任された相続財産の管理人からの単独申請で「年月日相続人不存在」を原因とする亡○○相続財産とする所有権登記名義人氏名変更登記が行われることになります。

したがって、特別縁故者への不動産名義変更は「亡〇〇相続財産」名義となった相続財産法人から特別縁故者への所有権移転登記の申請手続を行うことになります。

※相続人捜索の公告期間の満了後3か月以内に申立てを行った特別縁故者への相続財産分与の審判確定後となります。

※相続財産分与の審判書正本(確定証明書付)を添付し単独申請で行うことが可能です。

(参考 不動産登記法63条1項)

③登記原因証明情報について

まとめ

家庭裁判所へ申立てを行い煩雑な手続きを行った場合でもかなりの時間や費用がかかってしまいますす確実に残された財産を取得できるという保証はありません。

このように余計な費用や時間労力をかけないためにも、健康で元気なうちに遺言書を作成するなどの生前の対策を行っておくことが重要であるといえます。

将来の相続手続・や財産管理等に不安を感じていらっしゃる方は健康で判断能力がしっかりしているうちに専門家へまずは相談してみることをお勧め致します。

初回無料相談のあおば法務司法書士事務所にご相談下さい

相続手続きは多くの方の人生にとって数回あるかないかの手続きかと思います。

故人に対する悲しみも消えない中で手続の窓口に行くと専門的な用語や慣れない煩雑な手続で肉体的にも精神的にもさらに負担がかかってしまいます。

当事務所では、慣れない煩雑な裁判所関係書類の作成手続きはもちろんのこと相続手続き全般と幅広く対応しており相続人皆さまの負担を少しでも軽くなるよう、初回無料相談を設けておりますのでお気軽にご利用下さい。